Neues aus der GMS

Der Diskriminierungsschutz in der Schweiz ist ungenügend: Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft

Der rechtliche Diskriminierungsschutz in der Schweiz lässt sehr zu wünschen übrig. Gerade im Zivilrecht – d.h. bei Diskriminierungen im Verhältnis zwischen Privaten – ist der Rechtsschutz mangelhaft. Im europäischen Vergleich fällt die Schweiz hier stark ab.

An der letzten Generalversammlung der GMS haben die Juristinnen Alma Wiecken, Geschäftsführerin der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus (EKR) und Giulia Reimann, wissenschaftliche Mitarbeiterin bei der EKR, ein Inputreferat zum zivilrechtlichen Diskriminierungsschutz in der Schweiz gehalten und bestehende Lücken aufgezeigt.

Zwei Konkrete Beispiele

Beispiel 1: Frau A. bewirbt sich auf eine Stelle als Pflegefachfrau in einer Altersresidenz. Sie bewirbt sich bewusst ohne Foto, weil sie vermutet, dass ihr Dossier in der Vergangenheit häufig aufgrund ihrer Hautfarbe abgelehnt worden ist. Sie wird zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Gleich zu Beginn sagt ihr die Geschäftsleiterin, dass sie leider keine Personen mit dunkler Hautfarbe anstellen, da die Bewohner:innen sich das nicht gewohnt seien. Vom HR erhält Frau A. eine schriftliche Absage, in der lediglich steht, man hätte sich für jemanden anderes entschieden. Die Rechtsschutzversicherung von Frau A. erklärt ihr, dass rechtliche Schritte wenig Erfolg versprächen, da eine diskriminierende Absage vorliegend nicht nachgewiesen werden könne.

Beispiel 2: Familie B. wohnt in einem Block. Die Nachbarin von oben ist eine ältere Frau, die Familie B. ständig wegen ihres muslimischen Glaubens schikaniert und beleidigt. Sie schüttet z.B. Wasser vom Balkon herunter und verängstigt die beiden Kinder. Familie B. hat sich schon mehrmals an die Verwaltung gewendet, aber diese will sich nicht einmischen. Die Polizei hat die Nachbarin einmal verwarnt, aber geändert hat sich nichts. Die Situation ist für Familie B. sehr belastend. Ein Wegzug kommt aus finanziellen Gründen nicht in Frage und die Wohnung ist in der Nähe der Schule der Kinder. Der Mieterverband informiert Familie B., dass das Mietrecht leider keine Regelung enthalte, die Vermieter:innen verpflichtet, Mieter:innen gegen Diskriminierung zu schützen.

Rechtslage in der Schweiz

Die Schweiz verfolgt einen sog. «sektoriellen Ansatz». Das bedeutet, dass es kein globales Antidiskriminierungsgesetz gibt, wie dies etwa in Deutschland, Österreich oder im Vereinigten Königreich der Fall ist. Solche allgemeinen Antidiskriminierungsgesetze regeln zum einen verschiedene Lebensbereiche, wie Arbeit, Wohnen, Bildung oder Gesundheit. Zum anderen decken sie sämtliche Diskriminierungsmerkmale ab, also z.B. Geschlecht, Alter, sexuelle Orientierung, nationale und ethnische Herkunft, Religion, Behinderung usw. In der Schweiz gibt es bislang nur Spezialgesetze für die Sicherung der Gleichstellung von Mann und Frau (das Gleichstellungsgesetz) sowie für die Gleichbehandlung von Menschen mit Behinderung (das Behindertengleichstellungsgesetz). Diese beiden Gesetze sind zwar sehr zu begrüssen, jedoch fehlen solche Spezialgesetze für andere Diskriminierungsmerkmale.

Schutzansätze finden sich im Obligationenrecht (OR) und im Zivilgesetzbuch (ZGB). So verankert letzteres den allgemeinen Persönlichkeitsschutz (Art. 28 ZGB) und das Prinzip von Treu und Glauben (Art. 2 Abs. 1 ZGB). Im Arbeitsrecht findet sich der Schutz der Persönlichkeit der Arbeitnehmenden (Art. 328 OR) und der Schutz vor missbräuchlicher Kündigung (Art. 336 OR). Diese Normen sind jedoch zu allgemein gehalten und nicht spezifisch auf Diskriminierungsfälle ausgerichtet. Noch schwerer anwendbar auf Diskriminierungsfälle ist sodann das Mängelrecht im Mietrecht (Art. 258 ff. OR).

Zu dieser mangelhaften Gesetzeslage kommen weitere Hürden für Betroffene hinzu. Etwa, dass die Beweislast bei der Durchsetzung der Rechte bei der diskriminierten Person liegt. Es ist meist unmöglich, eine Diskriminierung nachzuweisen oder die erforderlichen Beweise vorzulegen. Weiter ist ein Zivilverfahren sehr komplex und teuer. Das Kostenrisiko und die Angst vor möglichen Konsequenzen halten viele Betroffene davon ab, rechtliche Schritte zu unternehmen. Dies wiederum führt dazu, dass es im Zivilrecht kaum Rechtsprechung zu Diskriminierungsfällen gibt und somit viel rechtliche Unsicherheit besteht, sowohl bei Betroffenen wie auch bei Rechtsexpert:innen.

Verbesserungsvorschläge

Bereits 2015 hatte das Schweizerische Kompetenzzentrum für Menschenrechte in einer Studie festgestellt, dass der Zugang zur Justiz in Diskriminierungsfällen mangelhaft ist. Seither hat sich jedoch kaum etwas geändert, obwohl in der rechtswissenschaftlichen Literatur Einigkeit darüber besteht, dass Verbesserungsbedarf besteht. Es werden auch Vorschläge gemacht, wie die Lücken gefüllt werden können.

Möglich wäre der Erlass eines umfassenden Antidiskriminierungsgesetzes, welches klare Verpflichtungen für Arbeitgebende, weitere Institutionen und den Staat festlegt sowie klare Anweisungen und Vorschriften enthält, wie Diskriminierung vermieden oder bekämpft werden soll. Ein solches Spezialgesetz könnte sich z.B. am bestehenden Gleichstellungsgesetz orientieren und folgende Punkte regeln: Ein kostenloses Schlichtungsverfahren für Diskriminierungsfälle; eine Beweislasterleichterung, d.h. die betroffene Person muss die Diskriminierung nur glaubhaft machen und die Gegenpartei den Gegenbeweis erbringen; das Verbandsklagerecht, d.h. das Recht von Interessensverbänden, im Namen von einzelnen Betroffenen zu Klagen; Sanktionen für diskriminierende Belästigungen.

Eine weitere Möglichkeit wäre, die bestehenden Regelungen im OR und im ZGB anzupassen. So könnte der Persönlichkeitsschutz im Arbeitsrecht vom Anstellungsverhältnis auf das Bewerbungsverfahren erweitert werden. Im Mietrecht müsste überhaupt erst ein Persönlichkeitsschutz eingeführt werden. Im OR und auch im ZGB könnte eine Beweislasterleichterung für Diskriminierungsfälle gelten. Für Missbräuchliche Kündigungen sollten die Sanktionen erhöht werden. Denkbar wäre zuletzt auch die Einführung von Pönalentschädigungen, die präventiv vor diskriminierendem Verhalten abschrecken sollen.

Die GMS setzt sich für einen hinreichenden Diskriminierungsschutz ein und unterstützt Vorhaben, die darauf abzielen, den rechtlichen Diskriminierungsschutz in der Schweiz zu verbessern.

Menschen sind keine «Massenware»

Es gehört zur prophetischen Predigt von Pfarrer Ernst Sieber, dass Obdachlose und Flüchtlinge nicht als «Menschenware», sondern als wahre Menschen behandelt werden. In unserer Geschöpflichkeit sind wir alle einander gleichgestellt, einem jeden Menschen kommt so Menschenwürde zu: Es gibt nicht zu viele Menschen mit dieser Menschenwürde, es gibt keine falschen Menschen mit dieser Menschenwürde.

Diese für unsere soziale Arbeit in der Diakonie und in der Stadt wichtige Erkenntnis hielt Pfarrer Ernst Sieber schon in den 1980er Jahren in einem seiner Bestseller unter dem Titel «Menschenware – wahre Menschen» fest. Fünfzig Jahre später schreibt nun die SVP in ihrem Positionspapier zur Ausländerpolitik: «Keine Massenware – wir wollen die Besten.» («Die SVP rechnet das Wirtschaftswachstum klein», NZZ 4.8.23)

Die Pauschalisierung von Menschen als «Massenware» verletzt das Grundgefüge unserer Gesellschaft, die sich am Wohl der Schwächsten messen lassen muss, so wie es die Präambel unserer Bundesverfassung postuliert. Es drängt sich uns die Frage auf: Wer wollen wir als Menschen sein?

Menschen werden hier zum Spielball von Wahlkampfrhetorik. Menschen, die wir begleiten und die uns anvertraut werden von der Gesellschaft. Sie hegen und putzen Häuser von Seebach bis zur Goldküste und leben zusammengepfercht in Notwohnungen, unerkannt und immer voller Angst, entdeckt zu werden. Ihre Kinder gehen in die Schule. Niemand darf wissen, was ihre Mutter tut.

Wer Menschen als «Massenware» bezeichnet, wählt nicht nur ein Wort, sondern offenbart eine Haltung Menschen gegenüber, die wir im Namen der stummen Stimmen zutiefst ablehnen.

Friederike Rass, Leiterin SWS/Pfarrer-Sieber-Werke

Christoph Sigrist, Pfarrer am Grossmünster Zürich und Präsident GMS

Mitten in der Wohnungskrise und doch unsichtbar: Sans-Papiers in Zürich

Die Wohnungskrise prägt das Leben der etwa 10’000 Sans-Papiers in Zürich besonders stark. Dennoch bleiben sie als Betroffene weitgehend unsichtbar. Über die Wohnerfahrungen einer Sans-Papier und die erschwerten rechtlichen Bedingungen in der Schweiz.

Sollen und Dürfen

In den vergangenen Wochen wurde die mediale Aufmerksamkeit verstärkt auf Muslim:as in der Schweiz gerichtet. Zu einem als zum einen eine Kassiererin bei Coop kündigte, weil ihr das Tragen des Kopftuchs untersagt wurde, und zum anderen als Fotos uniformierter Angehöriger der Armee veröffentlicht wurden, die umgeben von ihren Kollegen das muslimische Festgebet anlässlich des Opferfests verrichteten. Diese Ereignisse haben Diskussionen über die Angemessenheit der Handlungen der Beteiligten ausgelöst.

Als grundlegendes Gesetz gilt die Bundesverfassung als Fundament unseres Rechtssystems. Die gesamte Rechtsordnung sollte im Einklang mit der Verfassung gestaltet und ausgelegt werden. In ihrer Einleitung, der Präambel, finden wir eine Zeile, die heute besonders relevant ist: “Im Willen, in gegenseitiger Rücksichtnahme und Achtung ihre Vielfalt in der Einheit zu leben.”

Die Gemeinsamkeit beider Geschichten besteht darin, dass sie Reaktionen auf die Vielfalt in der Schweiz sind. Allerdings könnten diese Reaktionen nicht unterschiedlicher sein. Während die Schweizer Armee ihre innere Vielfalt achtete und als integralen Bestandteil der gesamtschweizerischen Einheit betrachtete, versuchte Coop ein Bild homogener Einheit zu vermitteln, indem sie die Ausdrucksform der Vielfalt aus dem sichtbaren Bereich verbannte.

Wird die Gesellschaft als Zusammensetzung aus einer Mehrheit und verschiedenen Minderheiten betrachtet, und zwar Minderheiten, die sich den Vorgaben der Mehrheit fügen müssen, entsteht eine eindimensionale Sichtweise auf das soziale Leben, die den innergesellschaftlichen Zusammenhalt gefährdet.

Als Gesellschaft Minderheiten Schweiz erkennen wir, dass jeder Mensch einzigartig ist und in bestimmten Aspekten seiner Persönlichkeit einer Minderheit angehört. Ein friedliches Zusammenleben dieser vielfältigen Minderheiten zu ermöglichen, ist eine grundlegende Aufgabe des Staates und der Rechtssetzung. Dennoch liegt die Hauptverantwortung auf den Schultern der einzelnen Mitglieder der Gesellschaft. Sie tragen mit ihrem Verhalten dazu bei, die Rechtsordnung zum Leben zu erwecken und den gesellschaftlichen Frieden zu wahren.

Es liegt an jedem einzelnen von uns, die gesellschaftliche Solidarität zu fördern und sicherzustellen, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Religion, Ethnie oder anderen Merkmalen gleichberechtigt und respektiert werden. Jeder Einzelne von uns kann und soll dazu beitragen, Stereotype und Vorurteile zu hinterfragen, Vorurteile abzubauen und eine Kultur des Respekts und der Anerkennung zu fördern.

Ein wichtiger Schritt für mehr Teilhabe in der Schweiz

Die Demokratie-Initiative der Aktion Vierviertel packt mit der Demokratie-Initiative ein wichtiges Anliegen zur Verbesserung der Teilhabe an der Schweizer Demokratie an. Das ist auch für Angehörige der Minderheiten in der Schweiz relevant, besitzen doch viele von ihnen (noch) keinen Schweizer Pass.

Ausschluss der sogenannten Ausländer:innen

Heute ist ein beachtlicher Teil der Schweizer Bevölkerung von den demokratischen Prozessen ausgeschlossen: die Personen ohne Schweizer Pass. In Schweizer Städten verfügen durchschnittlich 34% der Bewohner:innen über keinen Schweizer Pass. Sie sind hier geboren, als Kinder in die Schweiz gekommen oder als Erwachsene eingewandert. Sie sind in der Schweiz zu Hause und haben hier ihren Lebensmittelpunkt. Aber politische Rechte haben sie nicht. Das betrifft 2.2 Millionen von den insgesamt 8,8 Millionen Menschen, die in der Schweiz leben. Dieser Viertel ist juristisch gesehen ausländisch und ihnen ist das Stimm- und Wahlrecht auf Bundesebene verwehrt.

Das heutige Einbürgerungsverfahren ist wesentlich schuld daran

Diese demokratiepolitisch unbefriedigende Situation ist auch eine Folge willkürlicher und ausgrenzender Einbürgerungspolitik. Wir kennen kein Jus Solis, das heisst die Verleihung der Staatsangehörigkeit auf Grund des Geburtsortes. Selbst Angehörige der Dritten Generation müssen sich immer noch einem Einbürgerungsverfahren unterziehen, das zwar als erleichtert bezeichnet wird, aber immer noch grosse Hürden aufweist. Nach wie vor ist es in der Schweiz europaweit am schwersten, eingebürgert zu werden. Es gibt haarsträubende Geschichten über abgelehnte Einbürgerungsgesuche, zum Beispiel von Anja, die abgelehnt wurde, weil sie nicht wusste, in welchem Jahr das Cern gegründet wurde oder was das aktive und passive Wahlrecht sind. Oder Uvejsa, die abgelehnt wurde, weil sie nicht wusste, dass der höchste Berg auf dem Gemeindegebiet von Schübelbach nicht der Hausberg, sondern ein von der Ortschaft weit entfernter Berg ist. Oder ein 15-Jähriger aus dem Kanton Aargau, weil er sein Töffli frisiert hatte…

Diese Politik führt dazu, dass prozentual immer weniger Menschen Entscheide fällen, die für immer mehr Personen gelten, ohne dass sich diese dazu äussern können. So gerät die Demokratie in Schieflage, denn es ist für ein direkt demokratisches Land wie die Schweiz, das von der aktiven Beteiligung der Stimmberechtigten auf allen Ebenen des Gemeinwesens lebt, eine schlechte Entwicklung.

Lösungsvorschlag aus dieser unhaltbaren Situation

Um diesem störenden Demokratiedefizit ein Ende zu bereiten, setzt die Demokratie-Initiative bei der Einbürgerung an. Wer seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz lebt, soll einheitlich das Recht auf Einbürgerung erhalten, wenn er oder sie konkrete Kriterien erfüllt. Heute können Kantone und Gemeinden über das Bundesrecht hinausgehende Voraussetzungen für die Einbürgerung festlegen. Dadurch werden unterschiedliche und oft subjektive Kriterien für eine Einbürgerung verlangt. Mit der Demokratie-Initiative wird die heute oft anzutreffende Willkür unterbunden und das Einbürgerungsverfahren schweizweit harmonisiert.

Dafür wird der Artikel 38 Absatz 2 der Bundesverfassung wie folgt geändert:

[Der Bund] erlässt Vorschriften über die Einbürgerung von Ausländerinnen und Ausländern. Anspruch auf Erteilung des Bürgerrechts auf Gesuch hin haben Ausländerinnen und Ausländer, die:

- sich seit fünf Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhalten;

- nicht zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe verurteilt worden sind;

- die innere und äussere Sicherheit der Schweiz nicht gefährden; und

- Grundkenntnisse einer Landessprache haben.

Wer steht hinter dieser Initiative?

Die Initiative wurde von der Aktion 4/4 lanciert. Es sind Menschen aus der Zivilgesellschaft, die sich beruflich und privat mit Themen rund um Migration, Demokratie, Politik, gerechte Gesellschaften und gleichberechtigte Teilhabe in der Schweiz beschäftigen. Sie fordern, dass Bund, Kantone und Gemeinden Einbürgerungen im Interesse einer echten Demokratie aktiv fördern sollen. Das heutige Verfahren ziele auf Selektion und beruhe auf dem Verdacht, dass jemand etwas verlangen könnte, das ihm oder ihr nicht zusteht. Diese Haltung müsse sich ändern. In der Schweiz lebende Menschen, die noch keinen Pass haben, sollen willkommen geheissen, unterstützt und zur Einbürgerung eingeladen werden. Eine wirksame Fördermassnahme sei zum Beispiel, auf Gebühren zu verzichten.

Das Initiativ-Komitee verlangt objektive Kriterien und faire Verfahren. Veraltete, unsachliche und willkürliche Kriterien sollen abgeschafft werden, zum Beispiel kantonale und kommunale Wohnsitzfristen, welche sich heute nicht mehr rechtfertigen lassen. Auch sei es diskriminierend, wenn Menschen, die Sozialhilfe beziehen müssen, das Bürgerrecht verwehrt bleibe. Die Einbürgerung müsse von einer Verwaltungsbehörde in einem schnellen und günstigen Bewilligungsverfahren erteilt werden. Eine weitere Forderung ist, dass wer in der Schweiz geboren wird, den Schweizer Pass erhält. Eine solche fortschrittliche Regelung sorge für gleiche Chancen für alle hier geborenen Kinder, trage der Vielfalt der Bevölkerung Rechnung und helfe der Schweiz, auch künftig eine lebendige Demokratie mit einem Gleichheits- und Gerechtigkeitsanspruch zu sein.

Weiterführende Informationen

Demokratie Initiative (demokratie-volksinitiative.ch)

Aktion Vierviertel – Für ein Grundrecht auf Einbürgerung

Einladung zu Inputreferat und Podiumsdiskussion am 14.06.2023

«Zivilrechtlicher Diskriminierungsschutz in der Schweiz – Bestandsaufnahme und Blick in die Zukunft»

Inputvortrag von Alma Wiecken und Giulia Reimann

anschliessende Podiumsdiskussion mit Alma Wiecken und Giulia Reimann, Moderation a. NR. und GMS Vizepräsidentin Cécile Bühlmann

Mittwoch, der 14.06.2023.

In der Kapelle des Kulturhaus Helferei, Zürich.

Beginn der Veranstaltung um 19:30 Uhr.

(Eingang Kulturhaus Helferei)

Tickets: Kostenloser Eintritt.

Nach dem Referat und der Podiumsdiskussion lädt die GMS zum Apéro ein.

Rassismusbericht 2022

Analyse und Erläuterung zu Diskriminierungsfällen in der Schweiz

Der neuste Bericht der GRA und GMS ist da.

Besorgniserregend ist die Tatsache, dass die rechtsextremen Aufmärsche stark zugenommen haben. Auffällig ist auch der grosse Anteil verbaler Rassismusvorfälle im öffentlichen Raum. Struktureller und institutioneller Rassismus tritt besonders häufig auf, wie die Analyse der direkten Meldungen von Betroffenen an die Stiftungen zeigt.

Ein weiteres Thema, das letztes Jahr die Schweizer Medien dominierte und zu hitzigen und wenig konstruktiven Debatten führte, war die sogenannte kulturelle Aneignung. Zur Diskussion über linke Identitätspolitik haben wir Hintergrundinterviews mit der Kulturwissenschaftlerin Yebooa Ofosu und dem Politikwissenschaftler Oliver Strijbis geführt.

Der Rassismusbericht 2022 als PDF

Antisemitische Vorfälle haben auch im Jahr 2022 zugenommen

Es folgt eine Zusammenfassung des Antisemitismusberichts 2022 herausgegeben vom Schweizerisch Israelitischen Gemeindebund SIG und der Stiftung gegen Rassismus und Antisemitismus GRA.

Die Zahl der erfassten antisemitischen Vorfälle hat auch 2022 zugenommen. Sowohl in der realen Welt wie auch Online sind Zunahmen ersichtlich.

Hauptverantwortlich für einen Grossteil der Vorfälle Online ist eine neue staats- und gesellschaftsfeindliche Subkultur.

In der Schweiz hat sich seit Beginn der Coronapandemie vor drei Jahren eine verschwörungsaffine Subkultur gebildet. Diese zeichnet heute für einen Grossteil der antisemitischen Vorfälle Online verantwortlich. Diese Subkultur und ihre Telegramgruppen verursachen mittlerweile 75 Prozent aller Onlinevorfälle. Sie ist damit hauptverantwortlich dafür, dass auch 2022 eine Steigerung bei den antisemitischen Vorfällen in der deutsch-, der italienisch- und der rätoromanischsprachigen Schweiz verzeichnet werden muss.

In diesem Umfeld werden zahlreiche Verschwörungstheorien verbreitet, vielfach zur Coronapandemie aber auch zu diversen anderen Themen. Der Ukrainekrieg hat hier für zusätzliche Elemente gesorgt. In ihrer Vorstellungswelt hängen alle diese Themen und die dazugehörigen Theorien zusammen und ergeben eine eigene Realität. Diese Subkultur erschafft sich damit eine Parallelwelt und unterstreicht dies, indem sich viele ihrer Mitglieder immer mehr von der Gesellschaft und den staatlichen Strukturen entfernen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurde auch in der realen Welt eine Steigerung der Zahl antisemitischer Vorfälle von 53 auf 57 registriert. Erstmals seit 2018 wurde der Meldestelle des SIG eine Tätlichkeit gemeldet. Die Zahl der Beschimpfungen (16) blieb genau gleich hoch wie 2021. Bei den öffentlich getätigten Aussagen (6, -1), den Schmierereien (9, +2) und den Zusendungen (26, +3) kam es nur zu kleineren Verschiebungen. Dazu kamen noch jeweils ein antisemitischer Auftritt (-2) und ein antisemitisches Plakat (+1). 2022 wurden keine Sachbeschädigungen gemeldet.

Die Erkenntnisse dieses Berichts machen die entscheidende Bedeutung des Antisemitismusmonitorings deutlich. Der Bund sollte vermehrt die verschiedenen bestehenden Beobachtungs- und Analyseinstrumente von NGOs und Verbänden unterstützen und hier endlich Mitverantwortung übernehmen. Der Bund sollte auch rechtlichen Mittel zur Erfassung und Beschränkung von Hassrede prüfen. Die Politik muss ausserdem auf die Social-Media-Plattformen einwirken, die Verbreitung solcher Hassbotschaften zu unterbinden, insbesondere Telegram. Ganz generell braucht es eine nationale Strategie gegen Antisemitismus, die entsprechende Analyse-, Präventions- und Sanktionsinstrumente enthält. Dazu gehört auch das aktuell im Parlament behandelte Verbot von Nazisymbolen, das rasch umgesetzt werden muss.

Wie die Medien das Bild von Minderheiten prägen

Die Medien prägen massgeblich den gesellschaftlichen Diskurs und dabei auch das Image von bestimmten Minderheiten. Welche diskriminierenden Aspekte kann Medienberichterstattung aufweisen und wie entstehen diese problematischen Inhalte? Wer kommt in den Medien zu Wort und wer nicht? Verschiedene Studien sind diesen Fragen nachgegangen.

Medien können präventiv auf Stigmatisierungen und Diskriminierung von Minderheiten einwirken, diese aber auch fördern. So werden etwa (negative) Vorurteile über Minderheiten bewusst oder unbewusst durch verallgemeinernde und polemische Berichterstattung verbreitet. Solche «Skandalgeschichten» generieren zwar Klicks, sind jedoch sachlich meist wenig fundiert und wirken sich negativ auf das Image der betroffenen Gruppen aus.

Diskriminierende Aspekte in der Medienberichterstattung

Vorurteilhafte oder diskriminierende Berichterstattung kann unterschiedliche Aspekte aufweisen. Eine Studie der Akademie für Journalismus und Medien der Universität Neuenburg (AJM), die die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) in Auftrag gegeben hat, identifiziert sechs verschiedene Kategorien: (1) Ein allgemein diskriminierender Blickwinkel, der verallgemeinert und Probleme, Straftaten oder andere negative Handlungen bestimmten Gruppen oder deren Mitgliedern zuordnet. (2) Punktuelle Verallgemeinerungen, wenn einzelne Passagen negative Zuordnungen begünstigen (z.B. wenn ein Autodieb mehrmals als «der Marokkaner» bezeichnet wird). (3) Unausgewogene, negative, falsche oder ungenaue Verwendung von Bezeichnungen, die Stereotype verstärken und diskriminierende Einstellungen fördern können (z.B. die Verwendung des Wortes «Clan», wenn von Rom:nja die Rede ist). (4) Eine unangebrachte Titelgestaltung, die absichtlich mit Stereotypen spielt, um die Aufmerksamkeit der Leserschaft zu gewinnen (z.B. das Zitat «Meidet sie im Ehebett und schlagt sie!» eines Imams als Schlagzeile). (5) Eingeschränkte Repräsentation der betroffenen Gruppen, indem sie kaum oder gar nicht zu Wort kommen. (6) Bewusste oder unbewusste Dekontextualisierung oder Fehler in Bezug auf bestimmte Fakten oder Statistiken, sodass damit diskriminierende Zuordnungen zu gewissen Gruppen entstehen.

Repräsentation von Minderheiten in den Medien

Besonders die eingeschränkte Repräsentation von betroffenen Gruppen wurde bereits vertieft analysiert. 2013 hat die EKR beim Forschungszentrum Öffentlichkeit und Gesellschaft der Universität Zürich (fög) eine Studie über die Qualität der Berichterstattung über Rom:nja und Jenische in Leitmedien in der Schweiz in Auftrag gegeben. Die Studie legt dar, dass ab 2010 besonders die Berichterstattung über Rom:nja zugenommen hat. Auffällig sind dabei die Differenzen zwischen Aus- und Inlandberichterstattung: Bei der Berichterstattung über Rom:nja im Ausland liegt der Fokus vor allem auf der Diskriminierung von Rom:nja und den Versuchen, dieser Diskriminierung entgegenzuwirken. Wenn über Rom:nja in der Schweiz berichtet wird, geht es hingegen grösstenteils um vermeintliche Probleme, die sich aus der Nicht-Sesshaftigkeit gewisser Rom:nja ergeben, um Kriminalität, Prostitution und Bettelei. Somit besteht hinsichtlich der Berichterstattung über Rom:nja in der Schweiz ein einseitiger Fokus auf negatives, abweichendes und kriminelles Handeln, der die Wahrnehmung von Rom:nja, Sinti:zze und Jenischen in der Schweiz stark prägt. Rom:nja, Sinti:zze und Jenische kommen selbst nur sehr selten zu Wort und wenn, dann nur als Reaktionen auf gewisse «Probleme». Sie vermögen jedoch nicht, eigene Themen in die Berichterstattung einzubringen. Die Hälfte der untersuchten Berichte verwendet Pauschalisierungen und ein Viertel auch negative Stereotypen.

Ein ähnliches Bild zeichnet eine weitere Studie des fög über die Qualität der Berichterstattung über Muslim:as in der Schweiz. Hier wird die Intensität der Berichterstattung vor allem durch Terroranschläge im europäischen Ausland und durch politische Kampagnen im Inland beeinflusst. Negative Themen wie «Radikalisierung» und «Terror» sind sehr stark verbreitet und sind oft mit Pauschalisierungen verknüpft. Positiv konnotierte Themen, wie «gelingende Integration» oder «Alltag», kommen hingegen praktisch gar nicht vor. Durch die negative Berichterstattung wird Distanz gegenüber den muslimischen Akteur:innen in der Schweiz geschaffen. Wie bei der Berichterstattung über Rom:nja, bleiben die betroffenen Muslim:as vor allem Berichterstattungsobjekte und kommen selbst kaum zu Wort. Wenn, dann sind es einzig polarisierende Stimmen. Auch die Studie des fög über die «Sichtbarkeit von Akteur:innen und ihrer Positionen in redaktionellen Medien und Twitter im Abstimmungskampf um das Verhüllungsverbot» zeigte, dass muslimische Akteur:innen weder in den Medien noch auf Twitter eine breite Resonanz fanden.

Ursachen für diskriminierende Medienberichterstattung

Der politische Diskurs hat einen grossen Einfluss auf die Medienberichterstattung. Bereits 2007 stellte eine Studie des fög über «Ausländer und ethnische Minderheiten in der Wahlkampfkommunikation» fest, dass die «Problematisierung des Fremden» ein zentrales Thema in Wahlkämpfen darstellt. Es werden in hohem Masse Typisierungen verwendet, die gegenüber Ausländer:innen und ethnischen Minderheiten Distanz erzeugen (z.B. «kriminelle Ausländer», «die Ausländer», «die Muslime»). Die Medien greifen diese Typisierungen auf, korrigieren die Problematisierung zwar teilweise, schreiben sie aber auch in der Berichterstattung fest. Ein Teil der Problematisierung des «Fremden» bleibt damit unwidersprochen.

Auch eine neue Studie der AJM untersuchte, wie Inhalte mit potenziell diskriminierenden Inhalten überhaupt (re)produziert werden. Bereits bei der Themenauswahl besteht die Tendenz, problematische Inhalte auszuwählen, da diese mehr Klicks bringen. Im Hinblick auf die Konkurrenz zwischen den verschiedenen Medien versuchen einige, sich zu positionieren, indem sie sich thematisch abgrenzen. Teilweise werden in Berichten Informationen aus Agenturmeldungen, polizeilichen Quellen oder Aussagen von Personen aus der Politik einschliesslich deren Haltungen wiedergegeben, ohne diese zu problematisieren. Auch bestimmte stilistische bzw. erzählerische Entscheidungen können Formulierungen fördern, die negative Vorurteile begünstigen. Nachrichten, die unter Zeitdruck entstehen, lassen häufig wichtige Kontextelemente aus (genaue Zahlen werden etwa nicht wiedergegeben), enthalten zum Teil problematische Begriffe und Formulierungen (z.B. rassistische Fremdbezeichnungen wie das «Z-Wort» für fahrende Gemeinschaften) und sind deshalb anfälliger für diskriminierende Vorurteile. Nicht zuletzt sind auch Formatvorlagen der Grund für fehlende Kontextualisierungen. Die befragten Journalist:innen gaben an, dass es häufig schwierige Entscheide seien, die sie treffen müssten, die auf widersprüchlichen Berufslogiken beruhten.

Medien müssen eine soziale Verantwortung wahrnehmen können

Aus finanziellem Druck setzen Medien vielfach auf polarisierende Themen und verzichten stattdessen auf eine sachliche und ausgewogene Berichterstattung. Diese ökonomische Ausrichtung der Medien steht im Widerspruch dazu, dass Medien auch gleichzeitig eine soziale Verantwortung wahrnehmen können. Unabhängig von Werbegeldern berichten zu können, ist nur möglich, wenn die Politik bereit ist, mehr Finanzierung für Medien zu sprechen. Darüber hinaus sollten Medien aber auch ihre Strukturen überdenken. Minderheiten müssen sowohl in die Berichterstattung (strukturell) als auch innerhalb der Redaktionen (institutionell) miteinbezogen werden. Vorbildlich haben einige Medien bereits sogenannte Social Responsibility Boards eingerichtet, die sich zum Beispiel mit Vorurteilen und potentieller Diskriminierung von Minderheiten auseinandersetzen. So kann eine vertrauensbasierte Zusammenarbeit geschaffen werden.

«Demokratie braucht Religion»

Die Gesellschaft Minderheiten in der Schweiz (GMS) setzt sich für kulturelle, sprachliche und religiöse Minoritäten ein. Im Vorstand der GMS vertrete ich seit einigen Monaten die rätoromanische Sprachgemeinschaft. Daneben beschäftige ich mich seit vielen Jahren mit Religionen. In eine Engadiner Familie mit vielen Pfarrherren hineingeboren, führten mich meine Studien von der Theologie, über die Religionswissenschaft, mit Schwerpunkt Judentum, zur Psychologie schliesslich ins Pfarramt. Ich brauchte die Aussensicht auf Religionsgemeinschaften, um mich langsam wieder der Innensicht zu nähern.

Jetzt, als Pfarrerin in Zürich, bin ich täglich mit Vorurteilen konfrontiert, die religiöse Gemeinschaften und gläubige Menschen betreffen. Deshalb ist es mir ein Anliegen, auf ein spannendes Büchlein des Soziologen Hartmut Rosa hinzuweisen. Es heisst: «Demokratie braucht Religion». Laut Rosa ist unsere Gesellschaft zum Wachstum verdammt, weil sie sich nur noch dynamisch stabilisieren lässt. Wir befinden uns in einem rasenden Stillstand und begegnen der Welt zunehmend aggressiv. Demokratie aber lebt davon, so der Soziologe, dass Menschen aufeinander hören und miteinander in Resonanz treten. Besonders Religionsgemeinschaften verfügen über Erzählungen, Riten, Praktiken und Räume, in denen diese Kulturtechniken geübt werden können.

Der kurze Text von Rosa ist lesenswert. Er regt zum Nachdenken an, indem er die in unserer säkularen Gesellschaft verbreitete Meinung relativiert, Religion sei einzig etwas für engstirnige Ewiggestrige. Aus einer Aussensicht verteidigt Hartmut Rosa die religiöse Innensicht. So etwas liest man nicht oft. Allerdings ist der Text keine soziologische Studie im engeren Sinne, sondern ein Plädoyer.

Das Vorwort hat Gregor Gysi geschrieben. Gysi, der einräumt, nicht an Gott zu glauben, weist darauf hin, dass religiöse Ideen durchaus einen emanzipatorischen Gehalt haben können.

Die GMS macht sich stark für das Lebensrecht, die Kultur und die Integration von alten und neuen Minderheiten. Religiöse Gemeinschaften gehören in der Schweiz zu den neuen Minderheiten. Die Stärke einer Gesellschaft zeigt sich daran, wie die Mehrheit mit Minderheiten umgeht. Neben dem Engagement für das Rätoromanische möchte ich mich im Vorstand der GMS dafür einsetzen, dass Menschen mit religiösen Weltbildern Respekt entgegengebracht wird. Dazu gehört auch das Recht, Kritik zu äussern, wo immer sie angebracht ist und auf die Stärkung unserer vielfältigen Gesellschaft zielt.

Chatrina Gaudenz, lic. sc. rel und Pfarrerin, Zürich

Siehe Hartmut Rosa, «Demokratie braucht Religion», Kösel 2022

Kirche «von oben» und Kirche «von unten»

Der folgende Text erschien erstmals als Gastkommentar unter dem Titel «Kirche «von oben» und Kirche «von unten»» in der NZZ am 26. September 2022.

Gründet die Kirche auf bindende Bekenntnisse, oder ist sie eine Institution, die demokratisch verfasst sein soll und ihre Bekenntnisse jeweils neu aushandeln muss? Die christlichen Konfessionen halten unterschiedliche Antworten auf diese Frage bereit.

Die reformierte Landeskirche des Kantons Zürich versteht sich als Teil der weltweiten christlichen Kirche, die in verschiedenen katholischen, orthodoxen und protestantischen Ausprägungen existiert, welche unterschiedliche Bekenntnisse hervorgebracht haben. Die Zürcher reformierte Kirche kennt seit 1868 kein verbindliches Bekenntnis mehr. Dieser Entscheid verdankte sich der damaligen Überzeugung, dass die politische Glaubens- und Gewissensfreiheit auch in der Kirche gelten müsse.

Die Bekenntnisfreiheit basiert aber auch auf einer grundlegenden theologischen Überlegung: Die reformierten Kirchen gründen auf das Evangelium und nicht auf ein bestimmtes Bekenntnis. Aus diesem Grund sind reformierte Bekenntnisse grundsätzlich revidierbar. Sie haben sich an der Bibel zu messen, die allerdings viele Stimmen in sich vereint. Der biblische Kanon begründet, wie Ernst Käsemann es einmal festgehalten hat, nicht die Einheit der Kirche, sondern die Vielzahl der Konfessionen. Deshalb impliziert und ermöglicht die Bibel unterschiedliche Glaubensbezeugungen.

Freiheit zum Bekenntnis

Bekenntnisfreiheit in der reformierten Tradition heisst entsprechend auch nicht Freiheit vom Bekenntnis, sondern Freiheit zum Bekenntnis: Das reformierte Gesangbuch mit seinen liturgischen Texten enthält zum Beispiel ein nach einer indonesischen Vorlage gestaltetes Bekenntnis, das für die Lebendigkeit der Artikulation des christlichen Glaubens steht.

Dass die Bekenntnisfreiheit der Zürcher Kirche ein treibender Faktor von Kirchenaustritten gewesen sein soll, wie etwa der ehemalige Generalvikar des Bistums Chur, Martin Grichting, in einem Gastbeitrag vermutete (NZZ 13. 8. 22), ist religionssoziologisch nicht erweislich, im Gegenteil unwahrscheinlich: Sie war für viele Mitglieder in den letzten 150 Jahren vielmehr ein wichtiger Grund zu bleiben.

Es ist eine Eigenart, kein Fehler des Christentums, dass es in unterschiedlichen Ausprägungen existiert, auch jeweils innerhalb spezifischer Konfessionen. Innerkirchliche Pluralität ist keine Mangelerscheinung. Die Zürcher Kirche des 19. Jahrhunderts kannte die Gegenüberstellung von Liberalen und Positiven, die sich heute zu einem kontinuierlichen Spektrum unterschiedlicher Überzeugungen weiterentwickelt hat, die gegenseitig respektiert werden.

Für Reformierte ist die Kirche keine himmlisch legitimierte Institution, sondern eine irdische Diskursgemeinschaft von Menschen, die über die Zufälligkeit und die Endlichkeit ihrer Existenz im Horizont Gottes nachdenken.

Als Kirche «von unten» ist sie notwendigerweise demokratisch organisiert. Reformierte Kirchen unterscheiden zwischen Legislative (Kirchensynode) und Exekutive (Kirchenrat) und nehmen für sich nicht in Anspruch, bessere institutionelle Organisationsformen als der Staat zu kennen. Ihre Funktionsträgerinnen und -träger sind demokratisch gewählt und unterstehen Kirchengesetz und Kirchenordnung. Sie sind weder bessere noch schlechtere Menschen als ihre Mitglieder. Im Rahmen des «allgemeinen Priestertums aller Gläubigen» bewegen sich alle in gleicher Nähe und Distanz zu Gott.

Die Kirche weiss, dass sich das Wohl einer Gemeinschaft am Wohl ihrer Schwächsten bemisst, und sie setzt sich für diese ein. Die reformierte Kirche versteht sich als diakonische, nicht als bischöfliche Kirche und setzt auch hier einen besonderen Akzent auf das «von unten».

Die ökumenische Einheit der Kirchen

Bekenntnisse sind geschichtlich und geografisch bestimmte Artikulationen des Glaubens, die Identität nicht herstellen, sondern abbilden. Sie existieren nur in der Mehrzahl. Christlicher Glaube gründet auf der Pluralität menschlicher Lebenserfahrungen und Glaubensdeutungen.

Das Christentum hat deshalb verschiedene Konfessionen unterschiedlich ausgeformt, die Bekenntnisse oder eben auch Bekenntnisfreiheit kennen. Für die Ökumene bedeutet dies: Die Gemeinschaft der christlichen Kirchen ist pluralistisch strukturiert, und dies wird auch so bleiben. Ihre konfessionelle Vielfalt ist kein Skandal, sondern eine unhintergehbare Realität und ein inhaltlicher Gewinn. Die Gesamtkirche ist eine Kirche «von unten», und die reformierten Kirchen leben nach diesem Modell in Freiheit und mit Überzeugung.

Christoph Sigrist und Konrad Schmid

Christoph Sigrist ist Pfarrer des Grossmünster Zürich und GMS-Präsident. Konrad Schmid ist Professor für Altes Testament an der Universität Zürich.

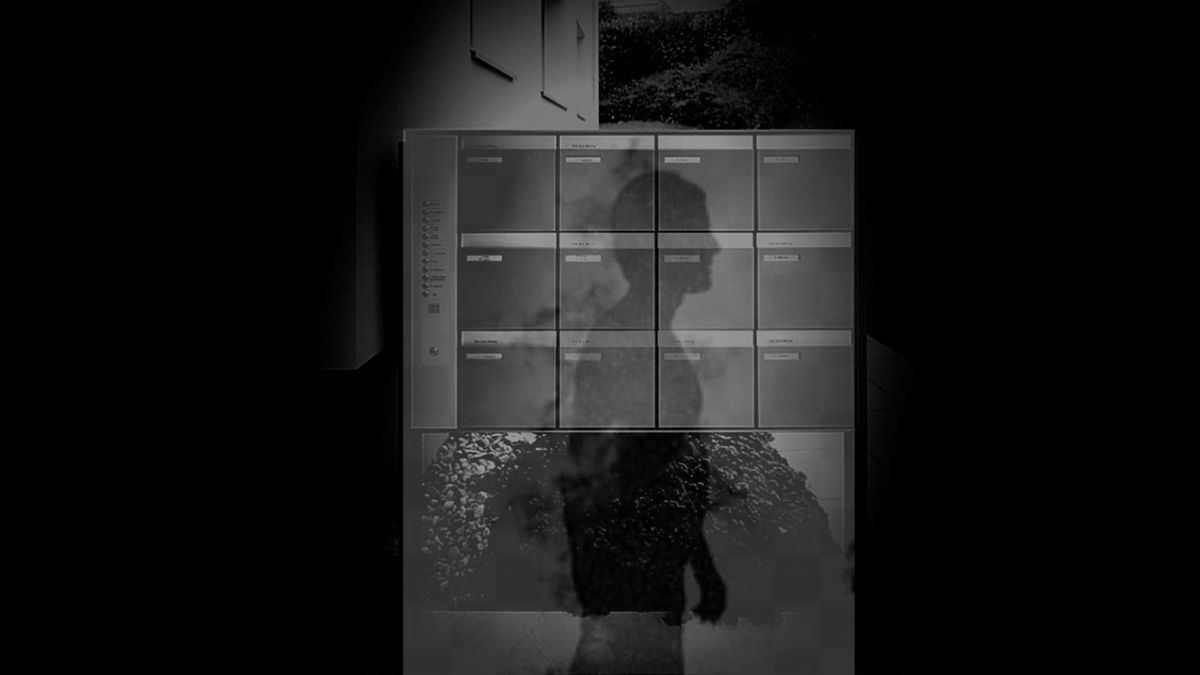

Warum wir Gesichtserkennung in einer Demokratie nicht wollen können

Der folgende Text wurde von Angela Müller, Head of Policy & Advocacy bei AlgorithmWatch Schweiz, verfasst. Er erschien erstmals unter dem Titel «Gesichtserkennung im öffentlichen Raum gehört verboten» als Gastbeitrag in der NZZ am Sonntag vom 17. Juli 2022. Für die Veröffentlichung als GMS-Standpunkt wurde er an einigen Stellen leicht ergänzt.

Wenn der öffentliche Raum mit Hilfe von Gesichtserkennung oder anderen biometrischen Erkennungssystemen überwacht wird, ist das eine Gefahr für die Grundrechte. Und für die Demokratie.

In der Ukraine hilft eine Technologie zur Gesichtserkennung dabei, Vermisste zu suchen oder Tote zu identifizieren, wie der Vizeregierungschef kurz nach Kriegsbeginn bestätigte. Der Konzern Clearview.AI stellt dem Land das entsprechende System kostenlos zur Verfügung. Russland nutzt solche Technologien über den militärischen Kontext hinaus. In Moskau können nicht nur Metro-Tickets via Gesichtsscan bezahlt werden. Die fast 200 000 Überwachungskameras der Metropole dienen auch dazu, Demonstrierende bei Protesten, etwa zur Unterstützung des Oppositionellen Alexei Nawalny, zu identifizieren.

Russland und die Ukraine sind nicht allein. In ganz Europa werden heute biometrische Fern-Erkennungssysteme eingesetzt – auch im zivilen Kontext. Gemeint sind damit nicht Systeme zur Authentifizierung, mit denen wir etwa das Smartphone entsperren, sondern Systeme, die uns anhand unserer biometrischen Daten, wie dem Gesicht oder der Stimme, aus einer Masse heraus identifizieren können, indem sie auf eine Datenbank zurückgreifen. In der Schweiz werden diese Systeme von einigen Polizeikorps verwendet. Auch Fussballstadien und Supermärkte liebäugeln damit.

Auf den ersten Blick scheint dies ein Instrument zu sein, das wir für eine effizientere Strafverfolgung und für die Gewährleistung von Sicherheit nutzen sollten. Doch so einfach ist die Sache nicht. In den USA wurden etwa mehrere Menschen irrtümlich verhaftet, weil ein Gesichtserkennungssystem sie falsch identifiziert hatte. Oft handelt es sich dabei um dunkelhäutige Menschen. Deren Gesichter sind in den Trainingsdaten, mit denen die Systeme entwickelt wurden, oft untervertreten – mit der Folge, dass die Systeme dunkelhäutige Gesichter weniger gut erkennen. Dasselbe gilt für nicht-männliche Gesichter.

Eine Verbesserung der Technologie löst das Problem aber nicht. Denn unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie funktioniert: Wenn sie im öffentlich zugänglichen Raum eingesetzt wird, wenn auf öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen, Stadien oder Einkaufszentren die Infrastruktur vorhanden ist, um Personen jederzeit automatisiert zu identifizieren, berührt das uns und unsere demokratische Öffentlichkeit im Kern. Es verletzt nicht nur unser aller Recht auf Privatsphäre, sondern kann uns auch davon abhalten, unsere Meinung zu äussern oder uns zu versammeln.

Das blosse Wissen, dass wir potenziell erkannt – und damit verfolgt und überwacht – werden könnten, wird unser Verhalten konditionieren: Es kann uns davon abschrecken, Orte oder Anlässe aufzusuchen, die Hinweise auf unsere politische Gesinnung, sexuelle Orientierung oder Religion geben könnten. Quellen könnten davor zurückweichen, Journalist:innen zu treffen, Mandatsträger:innen könnten auf private Treffen verzichten, Sans-Papiers den öffentlichen Raum gänzlich meiden. Ob in einer bestimmten Situation eine tatsächliche Überwachung erfolgt oder nicht, ist dafür nicht einmal entscheidend – da die Systeme aus der Ferne funktionieren, ist für uns nicht ersichtlich, wann und wo sie zum Einsatz kommen. Dazu kommt: Typischerweise sind bereits benachteiligte, von Diskriminierung betroffene Menschen und Angehörige von Minderheiten vermehrt Überwachungsmassnahmen ausgesetzt – etwa werden diese in Nachbarschaften mit einer hohen Verbrechensrate öfters eingesetzt. Deren Bewohner:innen wären entsprechend auch verstärkt von den Folgen biometrischer Überwachung betroffen. Dasselbe gilt für Menschen, die sich politisch exponieren.

Müssen wir diese Massnahmen allenfalls trotzdem in Kauf nehmen – im Interesse der öffentlichen Sicherheit? Die Gewährleistung von Sicherheit ist eine staatliche Kernaufgabe. Dem staatlichen Handeln sind allerdings Schranken gesetzt – aus guten Gründen. Es gäbe einige Mittel, welche die Strafverfolgung effizienter machen könnten – und die von autoritären Staaten auch gerne eingesetzt werden: Sie reichen von der Nutzung invasiver Technologien bis hin zur Folter. In einem liberalen Rechtsstaat ist jedoch der Orientierungspunkt klar: Es sind die verfassungsmässig geschützten Grundrechte, die uns zeigen, wo die Linie zu ziehen ist und welcher Mittel sich der Staat bedienen darf – und welcher eben nicht, weil sie mit unserer Freiheit, Autonomie und Würde nicht vereinbar sind. Im öffentlichen Raum schränken Gesichtserkennungssysteme unsere Grundrechte auf eine Weise ein, die nicht verhältnismässig ist – und berühren damit auch die Teilnahme am öffentlichen Leben und Diskurs, was für eine gesunde Demokratie unabdingbar ist.

Ein Verbot von biometrischen Systemen zur Identifikation im öffentlich zugänglichen Raum ist angezeigt. Vor diesem Hintergrund ist auch die Zivilgesellschaft aktiv geworden. Auf europäischer Ebene wirbt die Kampagne «Reclaim Your Face» für ein EU-weites Verbot, international fordern über 200 Organisationen ein globales Verbot. In der Schweiz haben die NGOs AlgorithmWatch Schweiz, Amnesty International und die Digitale Gesellschaft die Kampagne «Gesichtserkennung stoppen» lanciert, um ein Verbot von biometrischer Erkennung im öffentlich zugänglichen Raum zu erwirken. Eine erste Petition wurde von über 10 000 Personen unterzeichnet. Politiker:innen von links bis rechts haben den Handlungsbedarf erkannt und unterstützen die Kampagne. Seit ihrem Beginn wurden etwa in Zürich, Lausanne oder Basel Vorstösse für ein solches Verbot eingereicht, die auch bereits Wirkung zeigten: So will die Stadt Zürich biometrische Identifizierungssysteme für ihre Behörden verbieten.

Wollen wir alle, als Einzelpersonen und als Gesellschaft, von der Nutzung neuer Technologien profitieren, müssen wir gemeinsam Rahmenbedingungen dafür gestalten – und da rote Linien ziehen, wo die Technologie uns nicht mehr nützt, sondern schadet. Mit Gesichtserkennung im öffentlichen Raum würden Voraussetzungen geschaffen für etwas, was wir nicht wollen können – weder für uns selbst noch für unsere Demokratie.

Dr. iur. des. Angela Müller, Head of Policy & Advocacy, AlgorithmWatch Schweiz

Angela Müller leitet den Bereich Policy & Advocacy bei Algorithm Watch Schweiz, einer Non-Profit-Organisation, die sich mit den Auswirkungen algorithmischer Systeme auf Mensch und Gesellschaft beschäftigt und sich dafür einsetzt, dass deren Nutzung Grundrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit achtet. Sie hat politische Philosophie studiert und eine rechtswissenschaftliche Dissertation zum Thema Menschenrechte im Kontext von Globalisierung und neuen Technologien verfasst.

Die GMS engagiert sich im Trägerverein des Schweizer Memorials

Was ist das Schweizer Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus?

Mit dem Schweizer Memorial wird den unterschiedlichsten Opfern des Nationalsozialismus gedenkt. Es versteht sich als Erinnerungsort, Vermittlungsort und Netzwerk in einem.

Seit der Bundesrat im April 2023 entschieden hat, einen Erinnerungsort mit 2,5 Millionen Franken zu errichten, haben, unter Federführung des Eidgenössische Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), Vertreter:innen der Stadt Bern, des Schweizerisches Israelitischen Gemeindebunds (SIG) und des Archivs für Zeitgeschichte (AfZ) der ETH Zürich in Zusammenarbeit mit Fachpersonen intensiv am Projekt gearbeitet und dessen Strukturen aufgebaut und gefestigt.

Der Erinnerungsort ist heute auf der Casinoterrasse in Bern geplant, das «Vermittlungszentrum Flucht» in Diepoldsau.

Ein Trägerverein für das Schweizer Memorial

Seit 2025 gibt es neben des Netzwerkvereins auch den Trägerverein. Ihm obliegt die langfristige Verantwortung für den Erinnerungsort in Bern – insbesondere für dessen Betrieb, Pflege, Sicherheit und dessen Weiterentwicklung. Später kann der Trägerverein eine entsprechen Rolle für das geplante «Vermittlungszentrum Flucht» im St. Galler Rheintal übernehmen. Der Verein versteht sich als Bindeglied zwischen Zivilgesellschaft, Fachwelt und Behörden. Neben dem SIG und dem AfZ ist auch die GMS Mitgründerin des Trägervereins.

Die GMS engagiert sich für ein inklusives, zukunftsgerichtetes Gedenken und bringt ihre

Perspektive auf Minderheitenrechte und Erinnerungskultur ein.

Webseite des Schweizer Memorials

Medienmitteilung Wettbewerbslancierung